目录

主从同步是 Redis 分布式的基础,由此联想到分布式理论的基础 - CAP 原理,如何保证数据一致性,但凡分布式就离不开它。Redis 的高可用离开了主从同步将无从进行,其中 Redis Cluster 集群模式的节点数据同步,也是依赖于主从同步,本文将总结主从同步到底是如何做的,Redis Cluster 集群的架构实现原理。

主从同步

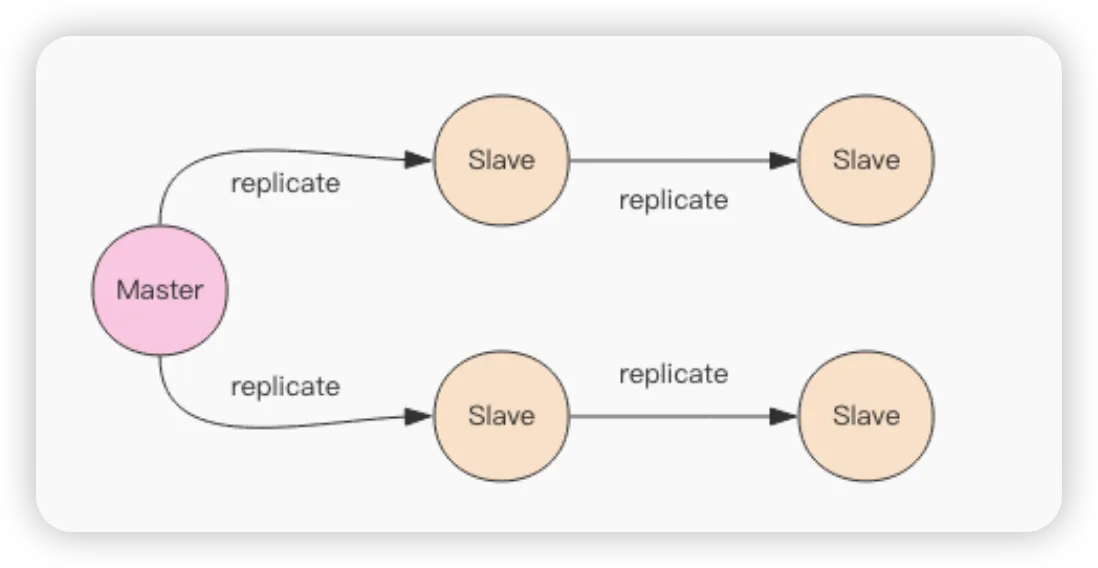

很多企业都没有使用到 Redis 的集群,但是至少都做了主从。有了主从,当 master 挂掉的时候,运维让从库过来接管,服务就可以继续,否则 master 需要经过数据恢复和重启的过程,这就可能会拖很长的时间,影响线上业务的持续服务。

单机的 redis,能够承载的 QPS 大概就在上万到几万不等。对于缓存来说,一般都是用来支撑读高并发的。因此架构做成主从(master-slave)架构,一主多从,主负责写,并且将数据复制到其它的 slave 节点,从节点负责读。所有的读请求全部走从节点。这样也可以很轻松实现水平扩容,支撑读高并发。

CAP 原理

在了解 Redis 的主从复制之前,让我们先来理解一下现代分布式系统的理论基石—— CAP 原理。

CAP 原理就好比分布式领域的牛顿定律,它是分布式存储的理论基石。自打 CAP 的论文发表之后,分布式存储中间件犹如雨后春笋般一个一个涌现出来。理解这个原理其实很简单,本节我们首先对这个原理进行一些简单的讲解。

- C - Consistent ,一致性

- A - Availability ,可用性

- P - Partition tolerance ,分区容忍性

分布式系统的节点往往都是分布在不同的机器上进行网络隔离开的,这意味着必然会有网络断开的风险,这个网络断开的场景的专业词汇叫着「网络分区」。

在网络分区发生时,两个分布式节点之间无法进行通信,我们对一个节点进行的修改操作将无法同步到另外一个节点,所以数据的「一致性」将无法满足,因为两个分布式节点的数据不再保持一致。除非我们牺牲「可用性」,也就是暂停分布式节点服务,在网络分区发生时,不再提供修改数据的功能,直到网络状况完全恢复正常再继续对外提供服务。

一句话概括 CAP 原理就是——网络分区发生时,一致性和可用性两难全。

最终一致

Redis 的主从数据是异步同步的,所以分布式的 Redis 系统并不满足「一致性」要求。当客户端在 Redis 的主节点修改了数据后,立即返回,即使在主从网络断开的情况下,主节点依旧可以正常对外提供修改服务,所以 Redis 满足「可用性」。

Redis 保证「最终一致性」,从节点会努力追赶主节点,最终从节点的状态会和主节点的状态将保持一致。如果网络断开了,主从节点的数据将会出现大量不一致,一旦网络恢复,从节点会采用多种策略努力追赶上落后的数据,继续尽力保持和主节点一致。

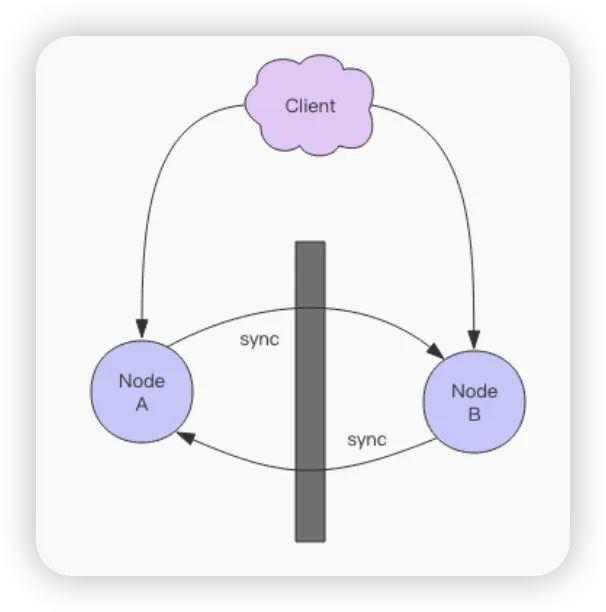

主从同步

Redis 同步支持主从同步和从从同步,从从同步功能是 Redis 后续版本增加的功能,为了减轻主库的同步负担。后面为了描述上的方便,统一理解为主从同步。

增量同步

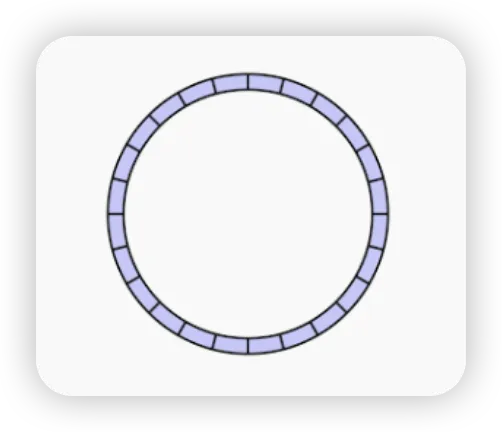

Redis 同步的是指令流,主节点会将那些对自己的状态产生修改性影响的指令记录在本地的内存 buffer 中,然后异步将 buffer 中的指令同步到从节点,从节点一边执行同步的指令流来达到和主节点一样的状态,一遍向主节点反馈自己同步到哪里了 (偏移量)。

因为内存的 buffer 是有限的,所以 Redis 主库不能将所有的指令都记录在内存 buffer 中。Redis 的复制内存 buffer 是一个定长的环形数组,如果数组内容满了,就会从头开始覆盖前面的内容。

如果因为网络状况不好,从节点在短时间内无法和主节点进行同步,那么当网络状况恢复时,Redis 的主节点中那些没有同步的指令在 buffer 中有可能已经被后续的指令覆盖掉了,从节点将无法直接通过指令流来进行同步,这个时候就需要用到更加复杂的同步机制 —— 快照同步。

快照同步

快照同步是一个非常耗费资源的操作,它首先需要在主库上进行一次 bgsave 将当前内存的数据全部快照到磁盘文件中,然后再将快照文件的内容全部传送到从节点。从节点将快照文件接受完毕后,立即执行一次全量加载,加载之前先要将当前内存的数据清空。加载完毕后通知主节点继续进行增量同步。

在整个快照同步进行的过程中,主节点的复制 buffer 还在不停的往前移动,如果快照同步的时间过长或者复制 buffer 太小,都会导致同步期间的增量指令在复制 buffer 中被覆盖,这样就会导致快照同步完成后无法进行增量复制,然后会再次发起快照同步,如此极有可能会陷入快照同步的死循环。

增加从节点 - 全量同步

当从节点刚刚加入到集群时,它必须先要进行一次快照同步,同步完成后再继续进行增量同步。

无盘复制

主节点在进行快照同步时,会进行很重的文件 IO 操作,特别是对于非 SSD 磁盘存储时,快照会对系统的负载产生较大影响。特别是当系统正在进行 AOF 的 fsync 操作时如果发生快照,fsync 将会被推迟执行,这就会严重影响主节点的服务效率。

所以从 Redis 2.8.18 版开始支持无盘复制。所谓无盘复制是指主服务器直接通过套接字将快照内容发送到从节点,生成快照是一个遍历的过程,主节点会一边遍历内存,一遍将序列化的内容发送到从节点,从节点还是跟之前一样,先将接收到的内容存储到磁盘文件中,再进行一次性加载。

Wait 指令

Redis 的复制是异步进行的,wait 指令可以让异步复制变身同步复制,确保系统的强一致性 (不严格)。wait 指令是 Redis3.0 版本以后才出现的。

sh> set key value

OK

> wait 1 0

(integer) 1

wait 提供两个参数,第一个参数是从库的数量 N,第二个参数是时间 t,以毫秒为单位。它表示等待 wait 指令之前的所有写操作同步到 N 个从库 (也就是确保 N 个从库的同步没有滞后),最多等待时间 t。如果时间 t=0,表示无限等待直到 N 个从库同步完成达成一致。

假设此时出现了网络分区,wait 指令第二个参数时间 t=0,主从同步无法继续进行,wait 指令会永远阻塞,Redis 服务器将丧失可用性。

Sentinel 哨兵模式

sentinel,中文名是哨兵。哨兵是 redis 集群机构中非常重要的一个组件,主要有以下功能:

- 集群监控:负责监控 redis master 和 slave 进程是否正常工作。

- 消息通知:如果某个 redis 实例有故障,那么哨兵负责发送消息作为报警通知给管理员。

- 故障转移:如果 master node 挂掉了,会自动转移到 slave node 上。

- 配置中心:如果故障转移发生了,通知 client 客户端新的 master 地址。

哨兵用于实现 redis 集群的高可用,本身也是分布式的,作为一个哨兵集群去运行,互相协同工作。

故障转移时,判断一个 master node 是否宕机了,需要大部分的哨兵都同意才行,涉及到了分布式选举的问题。即使部分哨兵节点挂掉了,哨兵集群还是能正常工作的,因为如果一个作为高可用机制重要组成部分的故障转移系统本身是单点的,那就很坑爹了。

哨兵的核心知识

哨兵至少需要 3 个实例,来保证自己的健壮性。

哨兵 + redis 主从的部署架构,是不保证数据零丢失的,只能保证 redis 集群的高可用性。

对于哨兵 + redis 主从这种复杂的部署架构,尽量在测试环境和生产环境,都进行充足的测试和演练。

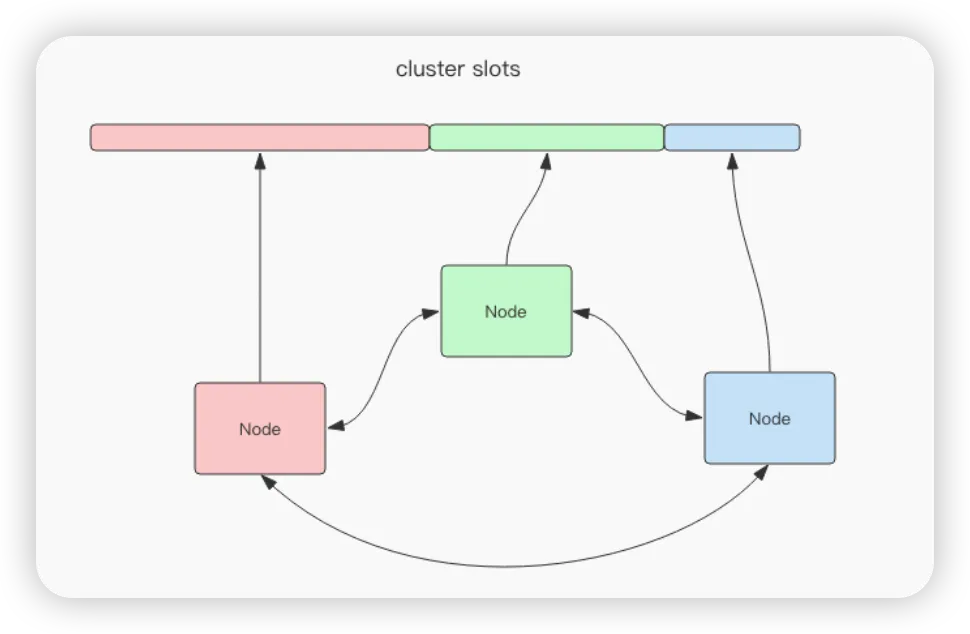

Redis Cluster

RedisCluster 是 Redis 的亲儿子,它是 Redis 作者自己提供的 Redis 集群化方案,它是去中心化的,如图所示,该集群有三个 Redis 节点组成,每个节点负责整个集群的一部分数据,每个节点负责的数据多少可能不一样。这三个节点相互连接组成一个对等的集群,它们之间通过一种特殊的二进制协议相互交互集群信息。

Redis Cluster 将所有数据划分为 16384 的 slots,每个节点负责其中一部分槽位。槽位的信息存储于每个节点中,不需要另外的分布式存储来存储节点槽位信息。

当 Redis Cluster 的客户端来连接集群时,它也会得到一份集群的槽位配置信息。这样当客户端要查找某个 key 时,可以直接定位到目标节点。

客户端为了可以直接定位某个具体的 key 所在的节点,它就需要缓存槽位相关信息,这样才可以准确快速地定位到相应的节点。同时因为槽位的信息可能会存在客户端与服务器不一致的情况,还需要纠正机制来实现槽位信息的校验调整。另外,RedisCluster 的每个节点会将集群的配置信息持久化到配置文件中,所以必须确保配置文件是可写的,而且尽量不要依靠人工修改配置文件。

当客户端向一个错误的节点发出了指令,该节点会发现指令的 key 所在的槽位并不归自己管理,这时它会向客户端发送一个特殊的跳转指令携带目标操作的节点地址,告诉客户端去连这个节点去获取数据。

槽位定位算法

Cluster 默认会对 key 值使用 crc32 算法进行 hash 得到一个整数值,然后用这个整数值对 16384 进行取模来得到具体槽位。

Cluster 还允许用户强制某个 key 挂在特定槽位上,通过在 key 字符串里面嵌入 tag 标记,这就可以强制 key 所挂在的槽位等于 tag 所在的槽位。

容错

Redis Cluster 可以为每个主节点设置若干个从节点,单主节点故障时,集群会自动将其中某个从节点提升为主节点。如果某个主节点没有从节点,那么当它发生故障时,集群将完全处于不可用状态。不过 Redis 也提供了一个参数 cluster-require-full-coverage 可以允许部分节点故障,其它节点还可以继续提供对外访问。

节点间的内部通信机制

因为 Redis Cluster 是去中心化的,一个节点认为某个节点失联了并不代表所有的节点都认为它失联了。所以集群还得经过一次协商的过程,只有当大多数节点都认定了某个节点失联了,集群才认为该节点需要进行主从切换来容错。

Redis 集群节点采用 Gossip 协议来广播自己的状态以及自己对整个集群认知的改变。比如一个节点发现某个节点失联了 (PFail),它会将这条信息向整个集群广播,其它节点也就可以收到这点失联信息。如果一个节点收到了某个节点失联的数量 (PFail Count) 已经达到了集群的大多数,就可以标记该节点为确定下线状态 (Fail),然后向整个集群广播,强迫其它节点也接收该节点已经下线的事实,并立即对该失联节点进行主从切换。

方案说明

1.通过哈希的方式,将数据分片,每个节点均分存储一定哈希槽(哈希值)区间的数据,默认分配了16384 个槽位 2.每份数据分片会存储在多个互为主从的多节点上 3.数据写入先写主节点,再同步到从节点(支持配置为阻塞同步) 4.同一分片多个节点间的数据不保持一致性 5.读取数据时,当客户端操作的key没有分配在该节点上时,redis会返回转向指令,指向正确的节点 6.扩容时时需要需要把旧节点的数据迁移一部分到新节点

在 redis cluster 架构下,每个 redis 要放开两个端口号,比如一个是 6379,另外一个就是 加1w 的端口号,比如 16379。

16379 端口号是用来进行节点间通信的,也就是 cluster bus 的东西,cluster bus 的通信,用来进行故障检测、配置更新、故障转移授权。cluster bus 用了另外一种二进制的协议,gossip 协议,用于节点间进行高效的数据交换,占用更少的网络带宽和处理时间。

优点

- 无中心架构,支持动态扩容,对业务透明

- 具备Sentinel的监控和自动Failover(故障转移)能力

- 客户端不需要连接集群所有节点,连接集群中任何一个可用节点即可

- 高性能,客户端直连redis服务,免去了proxy代理的损耗

缺点

- 运维也很复杂,数据迁移需要人工干预

- 只能使用0号数据库

- 不支持批量操作(pipeline管道操作)

- 分布式逻辑和存储模块耦合等

生产环境中的 redis 是怎么部署的?

redis cluster,10 台机器,5 台机器部署了 redis 主实例,另外 5 台机器部署了 redis 的从实例,每个主实例挂了一个从实例,5 个节点对外提供读写服务,每个节点的读写高峰qps可能可以达到每秒 5 万,5 台机器最多是 25 万读写请求/s。

机器是什么配置?

32G 内存+ 8 核 CPU + 1T 磁盘,但是分配给 redis 进程的是10g内存,一般线上生产环境,redis 的内存尽量不要超过 10g,超过 10g 可能会有问题。

5 台机器对外提供读写,一共有 50g 内存。

因为每个主实例都挂了一个从实例,所以是高可用的,任何一个主实例宕机,都会自动故障迁移,redis 从实例会自动变成主实例继续提供读写服务。

你往内存里写的是什么数据?每条数据的大小是多少?

商品数据,每条数据是 10kb。100 条数据是 1mb,10 万条数据是 1g。常驻内存的是 200 万条商品数据,占用内存是 20g,仅仅不到总内存的 50%。目前高峰期每秒就是 3500 左右的请求量。

其实大型的公司,会有基础架构的 team 负责缓存集群的运维。

本文作者:柳始恭

本文链接:

版权声明:本博客所有文章除特别声明外,均采用 BY-NC-SA 许可协议。转载请注明出处!